当社の考え

2025/08/29

国際的な定義と本質―「サーキュラーエコノミーとは4Rだ」という間違い

先般、私は「資源の循環」についての考えを、本thinkに「消費と成長の幻想(リニアエコノミー)」「リユースエコノミーが問いかけるもの」「サーキュラーエコノミーというコペルニクス的大転換」の3つの記事にして書きました。今回は、この「資源の循環(サーキュラー)」について再度考えてみたいと思います。

現在のところ、「サーキュラーエコノミー」の国際的な統一定義はありません。現在、国際標準化機構(ISO)で国際規格の策定が行われており、その最終ドラフトでは、「資源の価値を回復、保持、付加しながら資源の循環的な流れを維持するための体系的なアプローチを用い、持続可能な開発に貢献する経済システム」と定義されています。つまり、サーキュラーエコノミーとは、廃棄物の削減やリサイクルといった個別の取り組みや改善ではなく、経済全体の構造的な変革を意味しており、環境保護や廃棄物管理といった個個の製作や運営を超えた、経済活動の根本的な再構築を目指す包括的なアプローチであり、持続可能性と経済成長の両立を目指すビジョンであるということです。

日本における「4R=サーキュラー」の見方は出口対策に過ぎない

日本など一部で示されている「サーキュラーエコノミーとは4R(3R+Renewable)である」とする見方は、サーキュラーエコノミーの本質を十分に捉えきれていない解釈であると言えます。以下に、その理由を説明します。まず、「3R+Renewable(再生可能)」という4Rは、基本的に排出側の最適化、つまり「どのようにモノを捨てずに済ませるか」という出口対策、手段に主眼が置かれています。

Reduce(減らす)

Reuse(再使用する)

Recycle(再資源化する)

Renewable(再生可能資源に置き換える)

これらはいずれも、「モノを作ったあと、なるべく環境負荷を減らすにはどうすればいいか」という「後処理の改善の発想」に立脚しており、現行のリニアエコノミー(直線型)の構造を前提とした「延命策」にすぎません。つまり、「壊れる前提でモノを作る」「短命なサイクルで消費を促す」「リサイクルできるから問題ない」といった従来構造を前提のまま温存するというものです。

サーキュラーエコノミーは“再定義”の思想

一方で、サーキュラーエコノミー(循環経済)の本質は、「そもそも、壊れにくいモノを作る」「壊れても直せるように設計する」「再資源化前提ではなく、再設計前提の社会構造を作る」という、入口から出口までを一体で設計する構造転換にあります。これは単なる「改善」ではなく、「再定義」であり、「経済の目的と構成要素の再設計」です。設計・製造・物流・使用・回収・再構築――この一連のプロセス全体が、「使い捨て」を前提としない新しい循環思想に置き換えられなければなりません。

さらに、「Renewable(再生可能資源)」という概念も、エネルギーやバイオ素材の転換を意味することが多く、製品そのものの設計思想には踏み込んではいません。例えば「バイオプラスチックを使っているからサステナブルだ」といった言説は、その使用後の処理(可分解性・分別性・再循環性)や製品の寿命を無視した、一方向的な置き換えにとどまっていることが少なくありません。このように「Renewable」を足すだけでサーキュラーエコノミーになると捉えるのは、あまりにも短絡的であり、問題の根源に手をつけていないものです。

「4R=サーキュラー」の限界と誤認のリスク

したがって、「サーキュラーエコノミー=4R」という考え方は

①手段を目的化している

②本質的な構造改革の視点が抜けている

③モノづくりの上流工程(設計)や社会全体の仕組みの再編成まで踏み込めていない

という点で不十分であり、むしろサーキュラーエコノミーを単なる環境対応策の一部として誤解させる危険性があります。本来のサーキュラーエコノミーとは、「作る前に、循環を設計する」ことであり、倫理・構造・文化・制度の全てを組み替える、まさに「コペルニクス的大転換」であると言えます。

日本での「4R的サーキュラー」普及とその実態

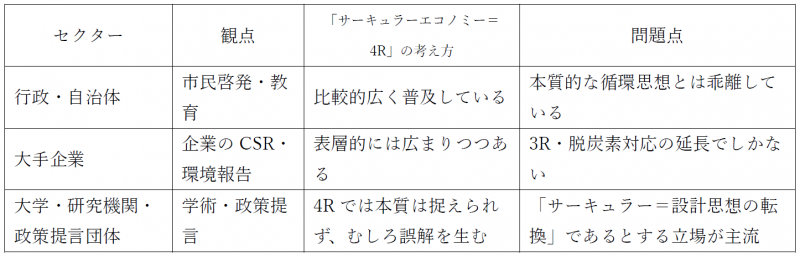

けれど、日本において「サーキュラーエコノミーとは4R(3R+Renewable)である」とする考え方は、以下のとおり環境省をはじめ行政・自治体、企業活動で一定程度広まっているものの、本質的な理解としては限定的であり、むしろ誤解を招く恐れがあります。これが環境問題後進国 日本を生んでいる原因の一つでしょう。

(1)日本の環境省や一部の地方自治体、企業支援団体などが「3R(Reduce, Reuse, Recycle)に加えてRenewable(再生可能資源)」を加えた「4R」の推進を謳っているケースがあります。特に学校教育や市民向け啓発資料、企業のCSR資料の中で、「4R=サーキュラーエコノミー」的な文脈で用いられることが増えています。

・環境学習教材や循環型社会関連の市民講座などで「4Rを実践しましょう」と紹介

・自治体のゴミ削減キャンペーンで「4Rでサーキュラー社会をめざす」と明記される

これらは一般市民への普及啓発レベルでは有効なフレーズとして用いられているものの、あくまで“リニアエコノミーの改善”レベルの話であり、本来の「サーキュラーエコノミー」の構造転換思想とは異なる場合が多いです。

(2)大手企業において、統合報告書や開示資料の中で「サーキュラーエコノミー」を掲げる動きが出ていますが、多くの場合は、既存の3R・環境対応の延長線としてのアプローチにとどまっており、そこに「Renewable」を付け加えて「4R」と称するパターンが散見されます。ただし、その中身は、

・バイオプラや再生エネルギーの活用

・環境配慮型素材への置き換え

・廃棄物の再資源化推進

などであり、設計からの循環思想(Design for Circularity)までは踏み込んでいないケースが大半であり、未だにダウンサイクルもリユースの一環と捉えてはばからない企業もあります。

一方、大学や研究機関、政策提言団体などでは、その多くがサーキュラーエコノミーの思想的背景や欧州の動きに注目しており、「4Rでは本質を捉えられない」という意見が強く見られます。「4R」を入り口としながらも、「サーキュラー=構造転換思想」という立脚点を重視する論調が主流になっています。

セクター別比較表の提示

これらの動きを以下の表にまとめてみました。

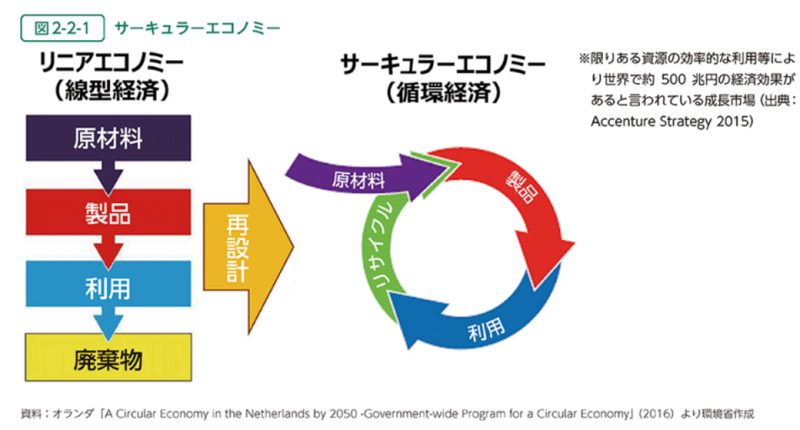

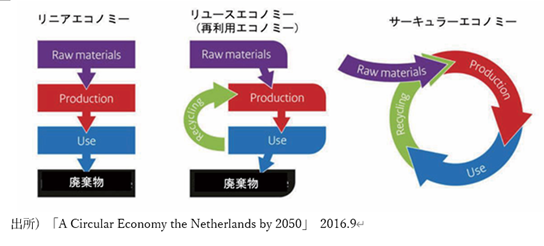

図解に表れる政策思想の差

また、これまではサーキュラーエコノミーを表す図としては、環境省は以下の図①が使用していますが、これはオランダ政府が示した図を参考にしたものです(環境省HPでは、「資料: オランダ「A Circular Economy the Netherlands by 2050」と記載されています)。しかし、その基となった、オランダ政府が2016年9月に発行した「A Circular Economy the Netherlands by 2050」で示めされている概念図は、明確にサーキュラーエコノミーを説明するために、リユースエコノミーが明記されている図➁になっています。すなわち、オランダ政府は2016年9月に「2050年までに完全なサーキュラーエコノミーを実現する」という国家戦略を掲げ、その柱に「設計思想の転換」を据え、教育、行政、ビジネスまで含めた全方位的な取り組み「サーキュラーは構造の再設計である(こと)」を示しました。

図 (令和3年度版 環境白書より)

この違いは、単なる図解上の省略にとどまらず、私たちの政策認識や社会的意識に深く関係しているように思います。リユースエコノミーの省略の要因として考えられるのは、日本においては「リユース」という言葉が長らく3R(リデュース・リユース・リサイクル)の一角として定着しており、企業及び消費者において一般化しているということです。

欧州における「戦略的中間地点」としてのリユース

その結果、日本においては政策的な図解においても、「リユースはサーキュラーの構成要素として内包されている」とする暗黙の前提が形成されているのではないでしょうか。「リサイクリング」という言葉の混同です。一方、オランダをはじめとする欧州では、リユースエコノミーはリニアエコノミーの範疇ではあるものの、循環型社会への移行期における“戦略的中間地点”として明確に定義されています。彼らは、リニア経済からいきなり完全なサーキュラーへ飛び移ることは非現実的であり、まずは資源の多段階使用や製品の寿命延伸を通じた「再利用の経済」を構築することが現実的な第一歩であると考えています。

修理やメンテナンスによる長寿命化

製品の再製造(リマニュファクチャリング)

Recycle(再資源化する)

部品の回収と再組立て

素材のカスケーディング利用(段階的活用)

「所有」から「利用」へのシフト(サブスクリプションやシェアリング)

これらは、従来の大量生産・大量消費の経済とは異なるロジックに基づいており、単なるごみの再資源化とは一線を画すものです。

サーキュラーとは「問い直す」こと

日本では、サーキュラーエコノミーはしばしば理想的な到達点として描かれ、「ごみゼロ」「資源循環」「脱炭素」といったキーワードとともに紹介されますが、ここにリユースエコノミーという段階を抜かしてしまうと、「サーキュラー化」とは何をどのように変えていくのか、リユースやリサイクルの線上に存在するものか、その構造転換の具体性が薄れてしまいます。たとえば、設計段階での循環性の確保、サービス化による利用の最適化、メンテナンスによる延命など、本来のサーキュラーへの布石となる実践が「既存のリユース」を含めた4Rと混同されてしまう恐れがあります。

その結果、政策も産業界の投資も、真のイノベーションを伴う構造転換ではなく、表層的な「再利用」「リサイクル」に留まってしまいます。サーキュラーエコノミーを正しく理解し、実行に移すためには、「リニア→リユース→サーキュラー」という三段階モデルの認識が不可欠です。リユースエコノミーは、リニアの残滓(ざんし)を残しながらも、資源効率と環境負荷を実質的に改善できる段階であり、その重要性を軽視することは、現実の経済構造や産業プロセスの複雑さを見誤ることに等しいのです。欧州が重視する「リユースエコノミー」は、言い換えれば「経済と環境の切り離し(デカップリング)」の初期段階を担う実践でもあります。日本もこの視点を取り入れ、「今どこにいて、何を目指すのか」「そもそも、豊かさとは」という進行中の道のりとして循環を捉え直すべき時が来ています。リユースエコノミーが図に描かれていないという事実(省略している)は、日本の循環経済における認識の深さと広がりに、ある種の限界があることを示しています。図は思想を反映します。そしてその省略は、時に社会の行動そのものを制限してしまうのです。

本来、サーキュラーエコノミーとは、「廃棄をなくす」ことではなく、「そもそも、なぜ、何を、どのように作り、使い、捨てるのか」を問い直すプロセスです。4R、すなわちリユースエコノミーは、リニアエコノミーの枠を出ないもの、決して循環にはたどり着けないものと理解しておかなければなりません。けれど、リユースエコノミーはそれらの間に位置しているのも事実です。それは、サーキュラーエコノミーのその問いの深さと向き合う貴重な時間帯でもあるのです。私たちは、日本が省略してしまった図にもっと目を向けなければなりません。なぜなら、そこにこそ、サーキュラーエコノミーの本質への道が潜んでいるからです。

私たちの開発したRebornfiber®は、古着や制服を原料とし、吸音性・断熱性を持つ資材として再利用されています。その素材は、まさにリユースエコノミーです。そしてサーキュラーエコノミーへの案内人です。「どんな衣服でも循環に戻せる」という包摂性と、「構造的に、コストと使いやすさを両立させる」という普及可能性を持っている素材です。さあ、私たちも、サーキュラーエコノミー実現のために、Rebornfiber®を再度Rebornfiber®に帰していくという完全循環の構築に向けて進むのです。